愛猫とお散歩をしたくてハーネスを購入したけれど、装着してあげた瞬間に愛猫が石のように動かなくなりました。お散歩までの道のりはとてつもなく長いと悟った yuiです。

さて、あんどぷらすでは静岡のプラモデルメーカー青島文化教材社さまの新事業「けもプラ」の公式サイトを制作いたしました!

AOSHIMA SCALEMODEL LINEUP など、これまで青島文化教材社さまのいくつかのサイトを手掛けさせていただいてきましたが、なんと今回は新たな自社IPのサイト制作とのことで、ご依頼いただいたときにとてもワクワクしたことを覚えています。

そこで本記事では、けもプラサイト制作においてどんなことを大切にしたのか・どんなところに特に力を入れたのかについて、制作過程を交えながらご紹介していければと思います。ぜひ最後までご覧いただけたら嬉しいです。

青島文化教材社さまのこと

静岡のプラモデルメーカーとして知られる青島文化教材社さま。

なんと創業は1924年 ( 大正13年 ) でとても長い歴史を持つ企業です。けもプラ公式サイトの制作がスタートした2024年は創業100年の節目でもありました。

クルマやバイクなどのプラモデルを中心にキャラクターモデルやカプセルトイなど幅広い商品を展開していますが、型にはまらない開発への姿勢から「模型業界の狂犬」とも呼ばれています。

ちなみに我が家にも青島文化教材社さまが取り扱うデコトラの商品があり、みんなで取り合いになりながら楽しませていただいてます。このようなニッチな層のニーズにも応えてくれるのが、青島文化教材社さまです。

けもプラのこと

青島文化教材社さまの新たな挑戦となる自社IP「けもプラ」とは一体どのようなものなのでしょうか。

けもプラとは

けもプラとは、獣と人のバランスを調節して自分好みのケモノを作ることができる、今までになかったカスタマイズプラモデルシリーズです。

日本のサブカルチャーにおいては、人間の特徴をもつ動物キャラクターのことをケモノと呼ぶそうです。そんなケモノを好む人々のニーズに応えるべく生まれたのが、この「けもプラ」です。

けもプラの魅力

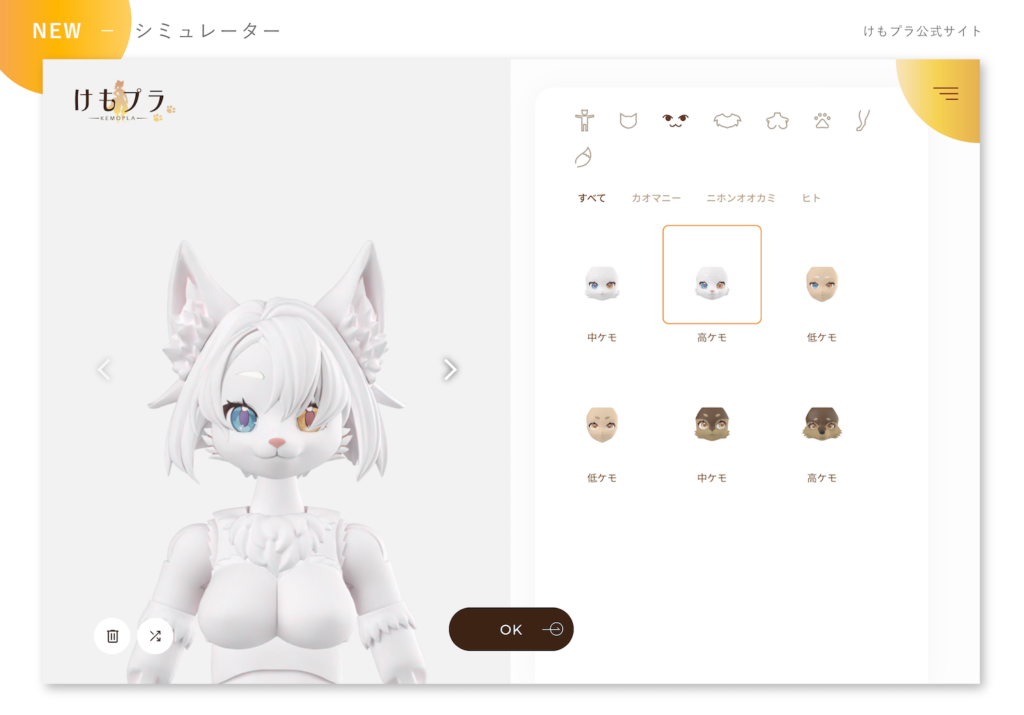

けもプラの魅力はなんといっても「ケモ度」の設定。

人間らしさが強いケモノや獣らしさが強いケモノを3 段階に分け、「低ケモ」「中ケモ」「高ケモ」として設定をしています。

好みに合わせてそれぞれのケモ度のパーツを組み合わることで、自分だけのとっておきのケモノをつくることができるんです。

新事業への想い

サイト制作をスタートするにあたり、青島文化教材社さまの社屋にお伺いさせていただきました。サイト制作のご担当者さまをはじめ、けもプラ事業の企画者さまやEC担当者さまなどもお集まりいただき、事業の背景や想いについてお話をお聞きすることができました。

特に印象に残っているのは、「今までのプラモデル業界にはないおもしろい仕掛けを考えたい」という言葉です。

けもプラという新たな挑戦に込められた、企画に携わる方々の熱意や未来へのまなざしに触れ、私たちもより一層良いものを作ろうと気持ちが引き締まりました。

制作メンバー

あんどぷらすの制作メンバーはこちらです。

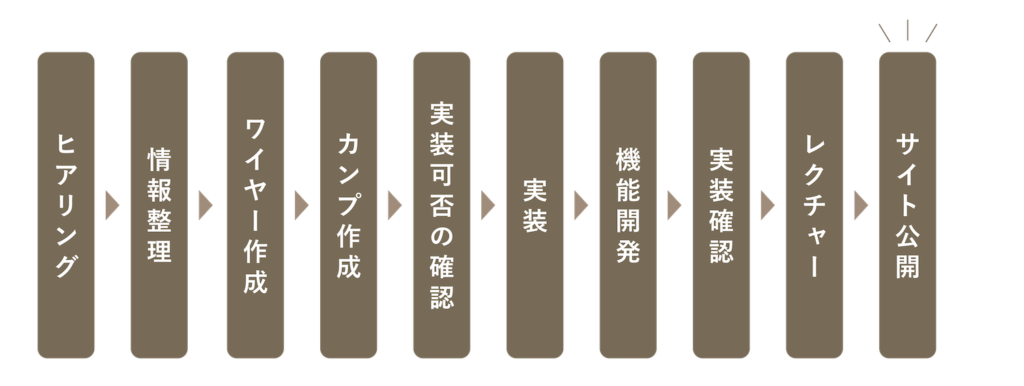

制作の流れ

制作の流れはこんな感じです。今回の制作では複数の機能開発も実施しました。( 一部オーバーラップして進行したものもあります )

静岡ホビーショーへ

青島文化教材社さまにおける商品開発と並行して進めてきたサイト制作。

ユーザーに楽しんでいただくためのコンテンツとしてシミュレーターを開発するにあたり、やっぱり実際の商品を見てイメージを膨らませたい!ということで、数人のメンバーと静岡ホビーショーにも行きました。

着色がされていたり、お洋服を着ていたり、他社さんのプラモデルとコラボしていたり、これからユーザーがどんなふうに楽しむことができるのかを実際に目にすることで、よりイメージを深めることができました。

ケモノの世界を広げる

今回の制作では、ケモノに通じているひとも新たに興味を持ってくれたひとも、誰もが楽しめるようなサイトを目指しました。

ここからは制作において意識したことや特に力を入れたところについて、ぜひチェックしていただきたいポイントとともにご紹介していきます!

けもプラについて知る

制作の中で何度もお伺いしていたことが、プラモデルが好きなかたはもちろん、幅広いユーザーに楽しんでいただきたいということでした。だからこそ意識をしたのは、けもプラとはどんな商品なのか・どんなふうに楽しむことができるのかをきちんとお伝えすること。

TOPページには遊び方がざっくりと分かるようなブロックを設け、ABOUTページにはイラストや画像を用いながらケモノやけもプラについてより詳しく知りたいひと向けの情報を配置しています。

けもプラの世界観を味わう

サイト全体においては、けもプラの魅力的な雰囲気をより際立たせるために、イラストレーターさまに書き下ろしていただいたイラストをサイトの中心に据え、世界観をより鮮やかに表現しました。

また、グリッドやスケールなどの要素を取り入れることで、プラモデルとしての楽しさも感じられるようなデザインとなっています。

けもプラを試して楽しむ

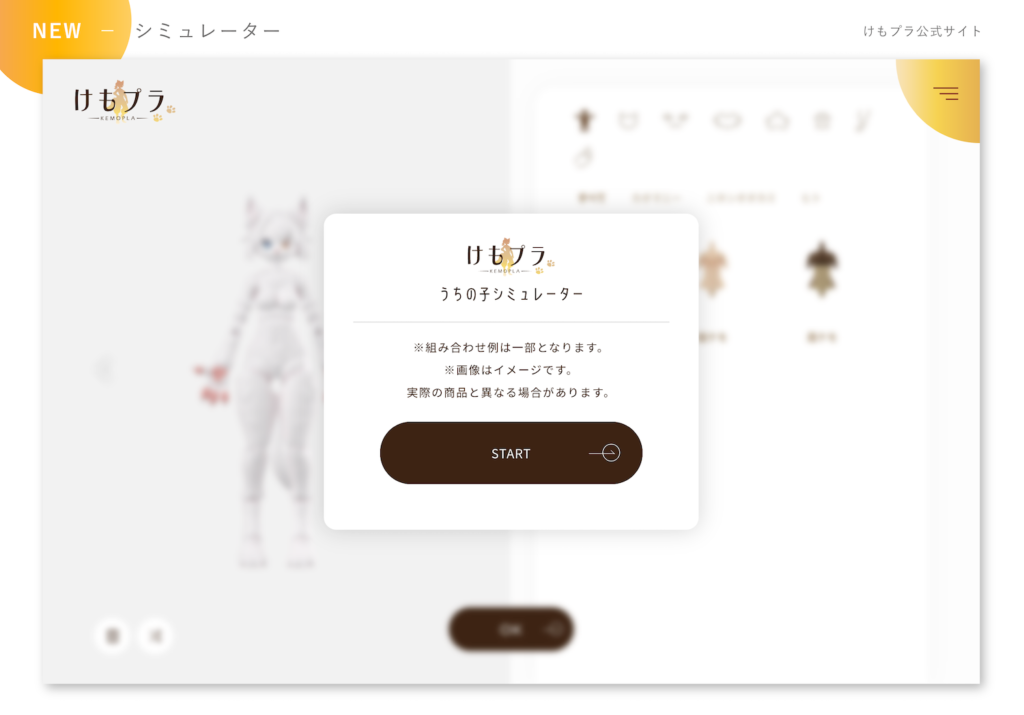

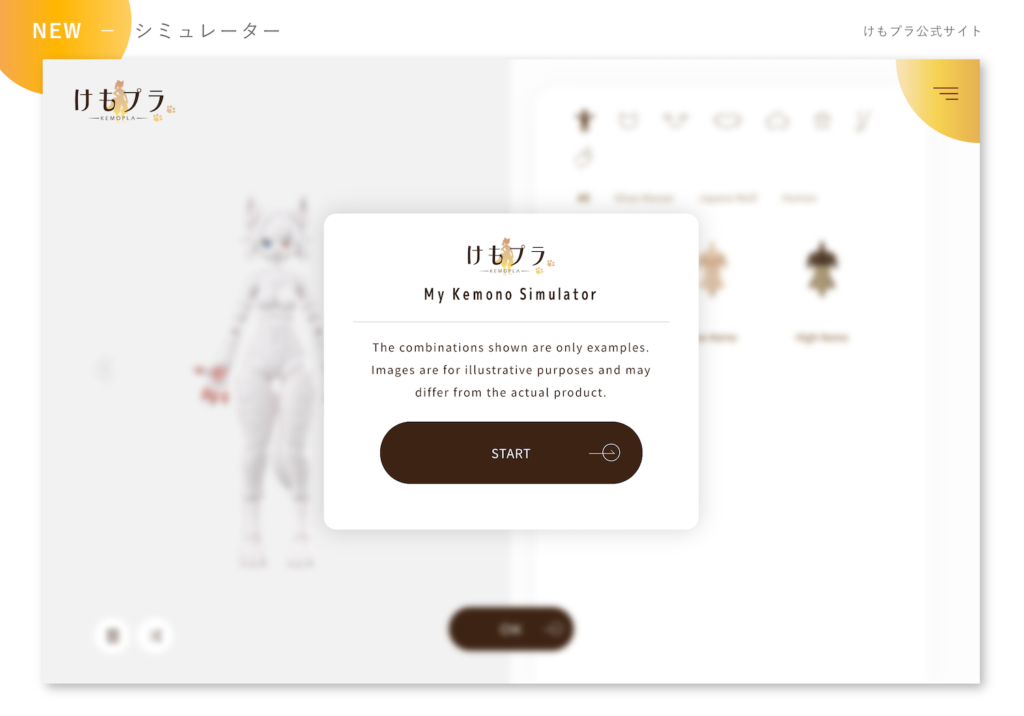

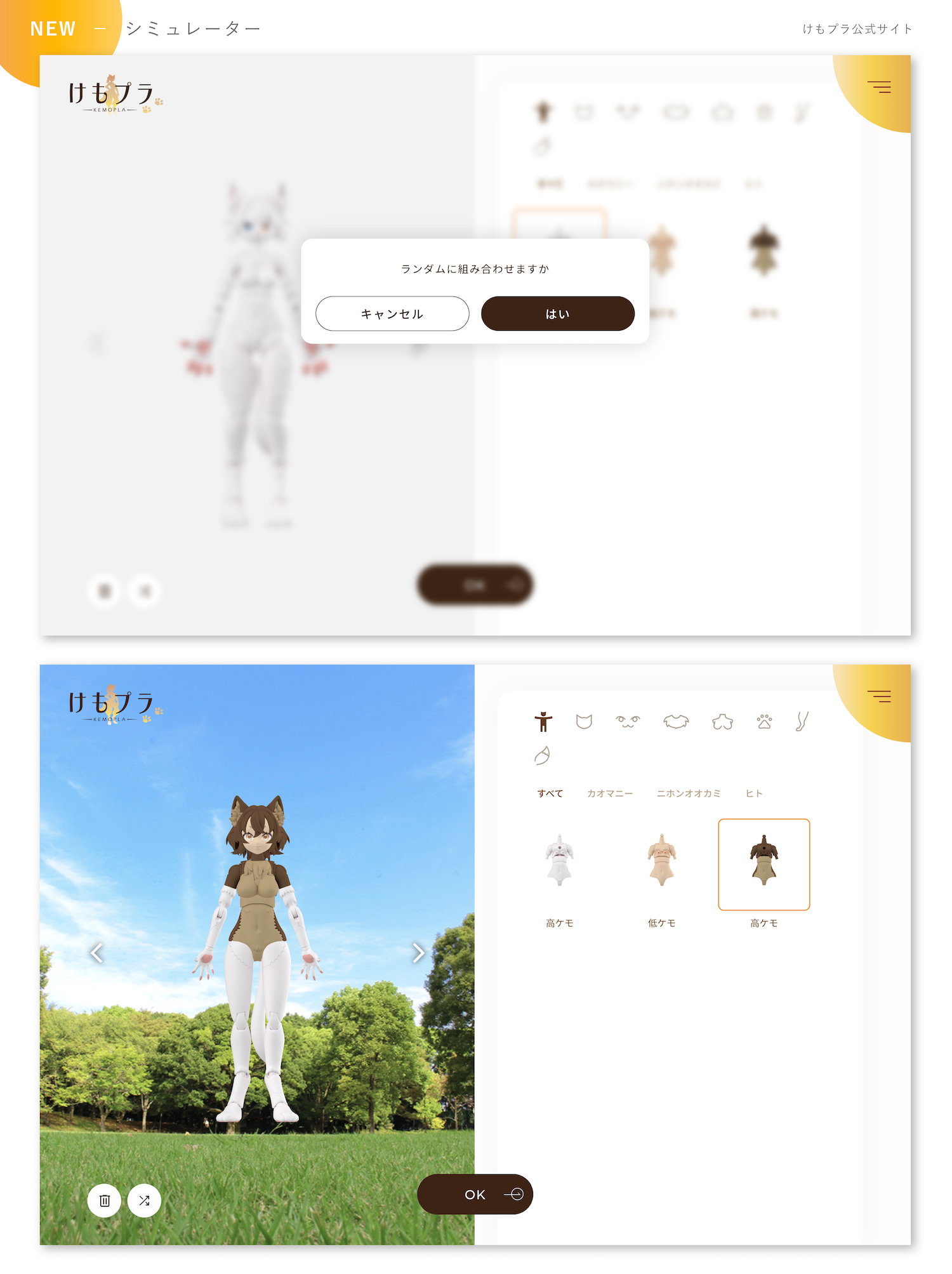

今回のサイトの1番の注目ポイントは、なんといっても「うちの子シミュレーター」です。

けもプラでどんなふうに遊ぶことができるのかを試してみたり、気になるパーツをシミュレーターで組み合わせてイメージを膨らませてみたり。とにかくたくさんのひとに楽しんでもらいたい!という気持ちで設計や開発をしてきました。

制作メンバーインタビュー

せっかくなので、シミュレーター開発に携わったエンジニアの1人である mano ちゃんにインタビューをしてみました。

− 今回シミュレーターを開発するうえで特に意識したことはなんですか?

設計段階から常に心がけていたのは機能の拡張性です。今後もさまざまな商品が展開されていくとのことだったため、新たにパーツを追加するときにも柔軟に対応していくことができるような構造を意識しました。

− 開発においてここ頑張った…!というところがあれば教えてください。

商品の開発と並行しての制作ということでシミュレーターの開発はタイトなスケジュールでしたが、商品の受注開始を楽しみにしてくれているクライアントさまやユーザーの皆さんのためにも最後まで妥協せずに頑張りました。英語ページなどは段階的な公開も想定していましたが、お客さまの希望するスケジュール通りにすべてのページ・機能をローンチすることができてよかったです。

− ぜひみんなに見ていただきたい!というところを教えてください。

ランダムボタンを押してさまざまな組み合わせのケモノに出会えたり、背景を変えて楽しめるところですかね。パーツが増えていくとともに、もっともっと幅広い楽しみ方ができると思います。

− ユーザーがシミュレーターを楽しんでくださっている様子が X などの SNS でも伺えますね。

サイト公開後にユーザーのリアルな感想をSNSなどで見ることのできる案件はこれまでなかったので、初めての経験でとても新鮮でした。これだけ多くのユーザーの皆さまが楽しみにしてくれていたんだな〜と改めて実感して、すごい案件に関わらせていただいたことを心から嬉しく思います。

個人的推しポイント

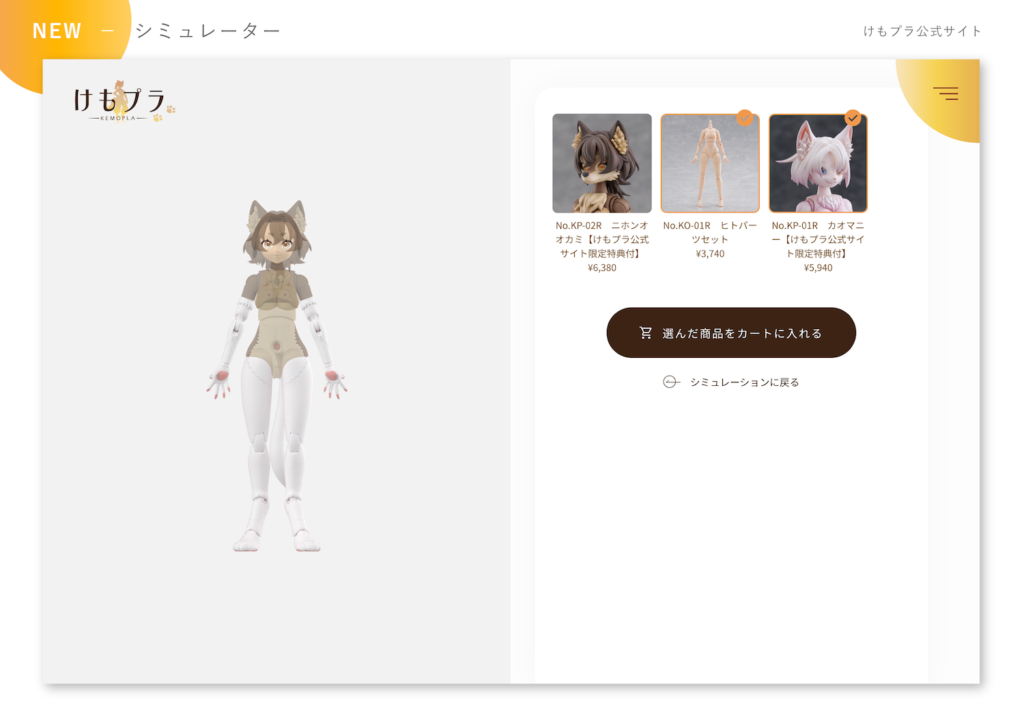

ちなみに個人的推しポイントは、シミュレーションで使用したパーツをそのままカートに入れることができるところです。

どの商品に含まれているどのパーツをシミュレーションで使用しているのかが分かるように、商品のチェックを外すと該当パーツが透過されるんです。ユーザー体験と購買体験をスムーズに結びつけることができました。

まとめ

けもプラ公式サイトの制作秘話についてまとめてきました。

制作がスタートしてから約1年。商品の開発と並行して進めてきたサイト制作だったからこそ、商品の企画や販売に関わるひとたちの熱量や細部へのこだわりをより近くで感じることができました。

企画・販売する側の想いを汲み取って、サイトというかたちにすること。そして、そのサイトを通してこだわりがたくさん詰まった商品とユーザーを結びつけることが私たちの役目だと思っています。

ここだけのところ、公開してからXでユーザーの反応をエゴサしている ( 小声 ) のですが、けもプラで実際に遊ぶことが楽しみ!という声が多くて、私たちも本当に嬉しい気持ちでいっぱいです。

今後もさまざまな展開が期待されるけもプラ。皆さんもぜひチェックしてみてください!

それでは、次の記事もお楽しみに〜!